私はサーフィンを見るのが好きだ。

特にうまいサーファーのサーフィンを見るのは最高に気分が良い。

サーフィンを見たいからジャッジになったわけではないが、いったん足を突っ込むとのめり込んでしまう性格のため、1994年にJPSAから依頼されて始めたこの仕事も、WSL(ASP)も含めるとプロコンテストのジャッジだけで年間100日を越え、それをすでに20年以上も続けていることになる。

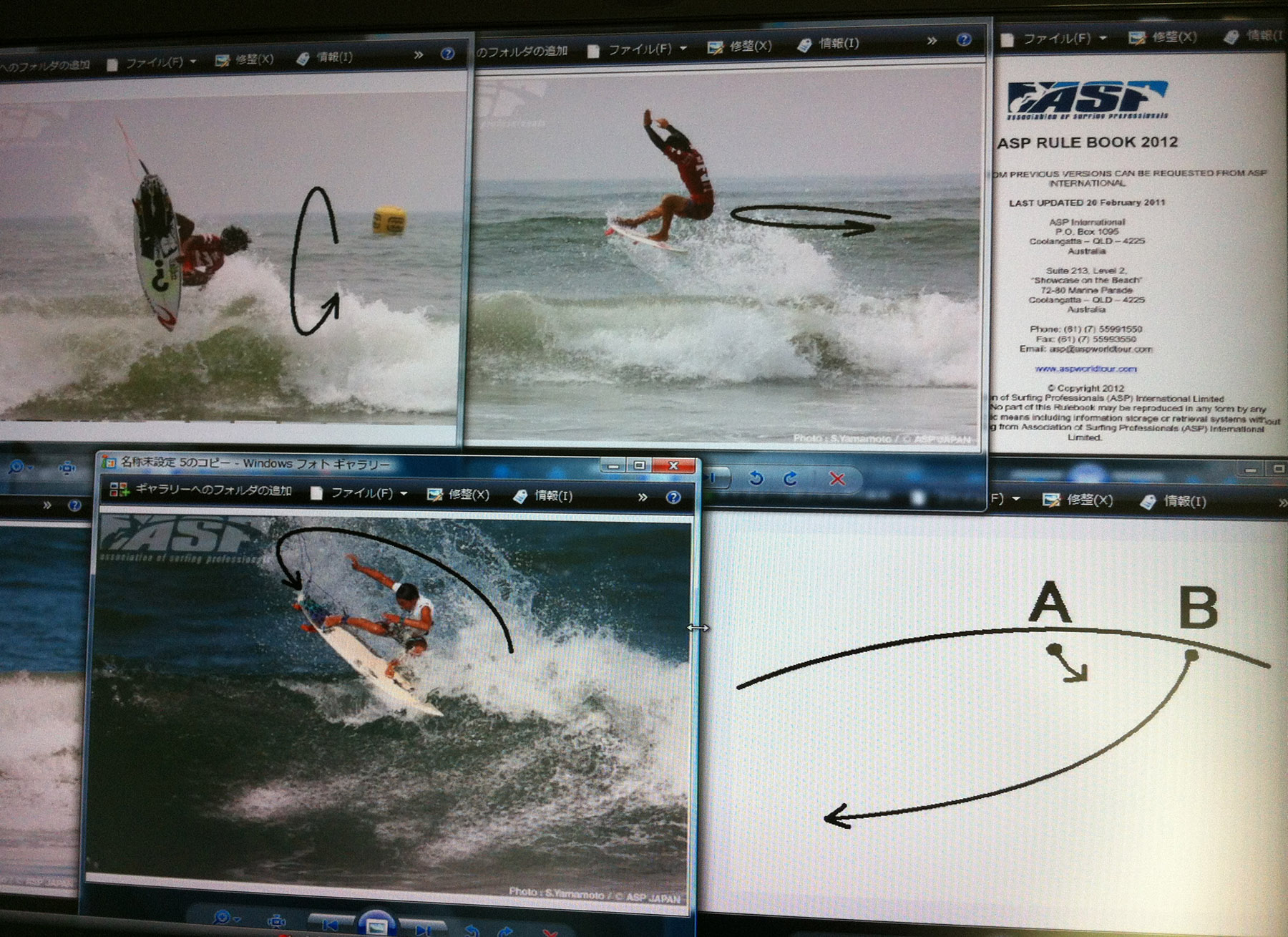

しかし、私はジャッジである前にシェイパーなので、真っ先に目の行ってしまうところは、いろいろなセクションで選手がどのようにボードをコントロールしているのかであったり、マニューバーにおけるレールの使われ方であったりする。

上手い選手がきれいにサーフボードを使う姿を見ることは本当に気持ちが良い。

絶妙なレールの入りぐあい、ストレスの無いターンのつながり、見ていて惚れ惚れしてしまう。

また逆に、余計なお世話なのだが、マニューバーの途中で突然レールが引っかかってワイプアウトしたり、本来抜けれそうなセクションが抜けられなかったりする選手を見ると、その選手の使っているボードが本当に彼に合っているのかなど、よけいなお世話なのだが、ついつい心配になってしまう。

こんなことを1日10時間、年間100日、20年以上もやっていると、ほとんど1本のライディングを見ただけで、その選手とボードの関係性が見えてくる。

もう少しだけスピード性の高いボードに乗り変えれば、この選手はずっと見栄えが良くなるだろうなとか、もうちょっとロッカーを強くすれば、さらにマニューバーのクオリティーが上がるだろうなとかである。

午前中、クリーンなコンディションで最高の調子を保ち何ラウンドも勝ち上がってきた選手が午後になって風がオンショアに変わるやいなやボードスピードが極端に落ち、調子を崩して敗退してしまう選手がいる。

明らかにボードのアンダーボリュームが原因だ。

しっかりとしたコーチがいれば、オンショアの波のパワーダウンに対して選手にボードのチェンジを勧めるのだろうが、今まで調子良く勝ち上がってきたサーフボードを自らチェンジするのは非常に勇気の要ることで、結果的にボードを変えずに敗退してしまう選手が多い。

これは私のライダーたちにも言えることであるが、もちろん試合中は選手たちとジャッジは会話できる状況にないので、いつも試合終了後での反省となってしまう。

WCT選手の使っているボードは、最高のパフォーマンスを引き出すために、よぶんなぜい肉(浮力)を落とし、バリバリにチューンされたF1マシンのようだ。

最高のサーフポイントと十分なコンテスト期間、選手は最高の波で演技することだけを考えてボードを選択すれば良い。

しかも、試合中はしっかりとしたプライオリティーシステムが確立されているので、テイクオフの速さを競ったり、波を取り合ったりする必要もない。

ここでは反応の早い、ローボリュームのサーフボードが真価を発揮する場所だ。

これに対して、WQSや日本国内の試合では、試合期間が短く、良いコンディションを待っているだけの余裕がない。

小さな波やオンショアの悪いコンディションでも試合することを想定したボードが必要だ。

しかも4メンヒートが主体となるため、パドルの速さやテイクオフの早さも考慮したボード選びとなるだろう。

WCT選手のようにたくさんのボードを持つことのできないサーファーにとっては、1本のボードでどれだけ幅広く波に対応できるかどうかが重要なポイントとなってくる。

試合で安定して勝ち上がるためには、さまざまなコンディション、そして幅広い波のレンジで自分のパフォーマンスを発揮できるボードを手に入れることが大切である。