サーフィンは難しいスポーツです。

サーファーは、誰もが上手くなりたいと思っていますが、なかなか上達できません。

そもそも上手くなるためには、まず、波に波に乗らなくては始まりませんが、この一番最初に来るテイクオフがそもそも簡単ではありません。

一生懸命パドルしてるのだけど、なかなかボードが滑り出さず、やっとテイクオフできたと思ったら、その瞬間に、波が底掘れしてパーリングなんてこと、よくありますよね。

また、待っていた波が自分の前にやってきても、突然他のサーファーが横から現れて簡単に波を奪ってしまうこともあります。

それに加えて、体力の衰えや気力の低下、体重の増加など、挙げればきりがありません。

本当にサーフィンは難しいスポーツですね。

サーフボードで解決できるかもしれません。

私は、これらの困難な問題のほとんどが、自分に適した適切なサーフボードを手に入れることで解決できると考えています。

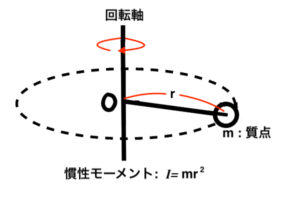

ボードが小さすぎると、パドリングの速度が遅くなり、波をキャッチすることができません。

逆に、ボードが大きすぎると、操作性が悪く、水中で機敏に動くことができず、波に対する正確なアプローチができません。

確実に乗ることができる自分に合ったボードを持つことで、あなたのサーフィンは確実に進歩するでしょう。

サーフボードにはさまざまな種類があり、それぞれの特徴や選ぶ基準は無数に存在します。

氾濫する情報の中で、サーファーが本当に自分に合ったボードを手に入れるのはなかなか難しいことです。

見た目がほとんど同じように見えるサーフボード も、わずかな違いでその特性が大きく変わります。

一方のボードは簡単に乗れるのに、他方のボードはテイクオフすらできないということが本当に起こるのです。

自分にぴったり合ったサーフボードを手に入れる。

自分にぴったり合ったサーフィンボードを手に入れるために、OGMは2010年にShapeShopをオープンしました。OGMでは、多くのプロ選手用のサーフボードをシェイプしていますが、同じ手順でオーダーを受け付けます。

あなたのライディングスタイル、レベル、使用する波のサイズやコンディション、目指しているサーフィンのスタイルなど、さまざまな情報と要求を話し合い、最適なサーフボードを決定します。

プロ選手たちは目的のサーフボードを手に入れるために、妥協することなく努力します。

自分に合わないボードを無理に乗り続けることは、将来においてもったいないと思いませんか?

海で他のサーファーよりも速く、簡単にテイクオフし、スムーズなライディングができることは楽しいと思いませんか?

自分にぴったりのボードと出会うことで、あなたのサーフィン人生は大きく変わるでしょう。

自分に最適なボードを知るために、今すぐ行動しましょう。

自分に合ったサーフボードを手に入れることを早く実現させてください。

サーフィンは、一生のスポーツです。

私は、それが単なるスポーツではなく、むしろ生き方そのものや人生そのものだと考えています。

OGM ShapeShopで、自分のサーフスタイルやライフスタイルに最適なサーフボードを手に入れてください。

サーフボードは扱いやすいものであるべきです。

あなたのために特別につくられたものであるべきです。

そして、楽しいものであるべきです。

私は喜んであなたのお手伝いをします。