サーフボードデザインにおけるコンケーブの役割

近年、サーフボードのボトムデザインの主流と言えるのが「コンケーブ」です。

カテゴリーを問わず、ほとんどのサーフボードに何らかの形でコンケーブが取り入れられています。

特にショートボードでは、より過激なマニューバーへの対応が求められる中、選手たちはより高いボードスピードとクイックなコントロール性を追求しています。

その結果、ボードはますます小型化し、それに伴うボリュームの減少を補うため、コンケーブは不可欠なデザイン要素となっています。

コンケーブそのものは、Vボトムと同様に古くから存在するデザインで、決して新しい発明ではありません。

しかし、その配置や組み合わせによって無数のバリエーションを生み出し、デザインにおける奥深い要素として進化し続けています。

浮力と揚力のメカニズム

サーフボードがライダーの体重を支えるのは、「浮力」と「揚力」という2つの力の働きによるものです。

浮力はボードが静止していても一定ですが、揚力はボードが動き出すことで初めて発生し、その大きさは速度の2乗に比例して増加します。

パドルやテイクオフでは主に浮力が働きますが、ボードスピードが十分に上がると、揚力が主にライダーの体重を支える力になります。

揚力の発生に大きな影響を与えるのが、ボトムデザイン、とりわけコンケーブの形状です。

揚力はボードが走ることで初めて生まれる動的な力であるため、シェープルーム内だけでの研究や分析が容易ではありません。

また、揚力はボードスピードに大きく依存するため、コントロール性を維持することが非常に難しくなります。

そのため、ボトムデザインには、コンケーブの適切な配置が求められます。

開発のプロセスと実践的なテスト

コンケーブデザインの進化には、ライダーやシェイパーからの実践的なフィードバックが重要な役割を果たしています。

実際の波でのテストを通じて得られる感覚的な情報は、設計において不可欠です。

限られたプレーニングの時間内でライダーが得たフィードバックが、次のデザインに反映され、より優れたボードが生まれていきます。

サーフボードデザインにおけるコンケーブは、単なる形状以上のものであり、浮力と揚力のバランスを巧みに調整し、ライダーに最高のパフォーマンスを提供する重要な要素です。

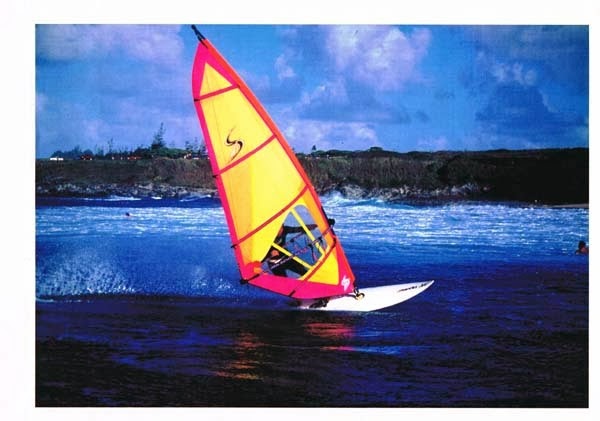

コンケーブデザイン理論の礎となったウインドサーフィンの経験

私がコンケーブデザインの理論的基盤を構築する上で、1980年代から1990年代にかけてのウインドサーフィンの開発経験が大きな影響を与えています。

当時、ウインドサーフィンは新しいスポーツとして注目を集めており、ボードのシェイプを担当するのは主にサーフボードのシェイパーたちでした。

ディック・ブルーワー、ジェリー・ロペス、ジミー・ルイスといった名匠たちもウインドサーフィンのデザインに貢献し、優れたシェイプを提供していました。

ウインドサーフィンは、サーフィンの3~5倍の速度で走行するため、そのスピードから得られるデータはサーフボード開発において非常に貴重でした。

私自身もウインドサーフィン中、時速50km近い速度で走るボードの足元に広がる引き波をずっと観察していました。

ボトムへの水のエントリーとリリース、ボードにロールを加えた際の水流の微妙な変化、ターン時のレールの入り方やテールの沈み具合――

これらを目の前で詳細に観察できる機会は他になく、まるで自分専用の最高の水流実験装置を手に入れたような気分でした。

シェイパーとしての没頭とセイルボード開発

サーファーとして楽しむために始めたウインドサーフィンでしたが、いつの間にかシェイパーとしてその世界にのめり込んでいる自分に気づきました。

幸運にも、私はウインドサーフィンの名門ブランド「Sailboards Maui」のシェイプを任される機会に恵まれ、当時、年間約200本のペースでセイルボードをシェイプしていました。

セイルボードはその高いスピード特性から、ほとんどのボードに何らかの形でコンケーブデザインを取り入れる必要がありました。

シングルコンケーブ、ダブルコンケーブ、トライコンケーブ、クアトロコンケーブ、スロットコンケーブ、Vコンケーブなど、あらゆるコンケーブをテストし、それぞれの特徴を徹底的に追求しました。

スピードトライアルと効率的なボードデザイン

ウインドサーフィンには「スピードトライアル」と呼ばれる競技があります。

これは、500メートルの平水面をどれだけの時間で走り抜けられるかを競うシンプルな競技です。

1980年代後半、ジミー・ルイスがシェイプしたスピードボードが、それまでヨットが保持していた世界記録を塗り替えたことをきっかけに、ウインドサーフィンは世界中でスピード記録を競い合うようになりました。

この「ただひたすら速く、まっすぐに走る」という純粋な競技に、私は深く魅了されました。

それは、ボードデザイナーとしての技術を本当に試す絶好の場だと感じたからです。

500メートルのコースには、「ブローホール」と呼ばれる風が弱まる区間が点在しています。

これらの区間でも高いスピードを維持するためには、揚力が大きく、抵抗が少ない効率的なボトムデザインが求められます。

揚力抗力比の高さが、この競技における成功の鍵となるのです。

そのため、私はスピードに特化したデザイン理論を追求し、効率を最大限に高めるために、ハイドロプレーンやハイドロフォイルの可能性についても徹底的に研究を重ねました。

速さとコントロール性の両立

しかし、どれほど効率的なデザインであっても、最終的に重要なのは「コントロール性」でした。

サーフィンとは異なり、スピードトライアルは平らな海面をまっすぐ走るだけの競技です。

理屈上はロッカーやアウトラインを直線にすれば良さそうですが、実際の海面にはわずかな歪みやバンプが存在します。

高速で正確に走るためには、海面の状況に応じて微妙にコースを修正する必要があります。

特に時速80キロもの速度では、わずかなギャップがボードのエッジに反応し、スピンアウトを引き起こすリスクがあります。

そのため、単に速さを追求するだけではなく、ライダーが正確にコントロールできるボードをデザインすることが重要でした。

これを実現するために、わずかに施したVボトムやロッカー、内側にタックさせたエッジといったデザインの工夫を取り入れました。

一見、速さとは矛盾するような要素を微妙に加えることで、ボードのスピードを大幅に向上させることができました。

高速での正確なコントロール性は、ボードデザインにおける最重要課題のひとつです。

どれほど新しいアイデアや革新的なデザインであっても、それを操るのは人間です。

ライダーが直感的に扱いやすく、思い通りに操作できるものでなければ、どんな性能も活かしきることはできません。

ウインドサーフィンで得られた知識と経験は、コンケーブデザインの理論的な礎となり、現在でも私のサーフボードデザインの基礎を形成しています。

「ライダーが快適にコントロールできるデザインこそが、性能を最大限に引き出す鍵である。」

この確信が、今も私のシェイプの原点です。

OGMでは、サーフボード、サーフクリニックなどに関する無料相談を行っております。

お気軽にお問い合わせください。