テイクオフを早くするためにはどうすれば良いのか?

最近、パドル力が落ちてきたせいか、いつもこんなことを考えています。

ボードを大きくすれば解決するのは簡単ですが、それでは操作性が重くなってしまい、嫌だと感じるサーファーも多いのではないでしょうか。

テイクオフが早く、立ち上がった後も軽快で自由で、さらに速いサーフボード。

そんな夢のようなサーフボードを作りたいと常に思っています。

毎日のトレーニングで少しは改善できるかもしれませんが、私はシェイパーですので、サーフボードの改良のみで解決したいと考えています。😁

まず、パドルの速度を上げるためには、ボードに十分なボリューム(浮力)が必要です。

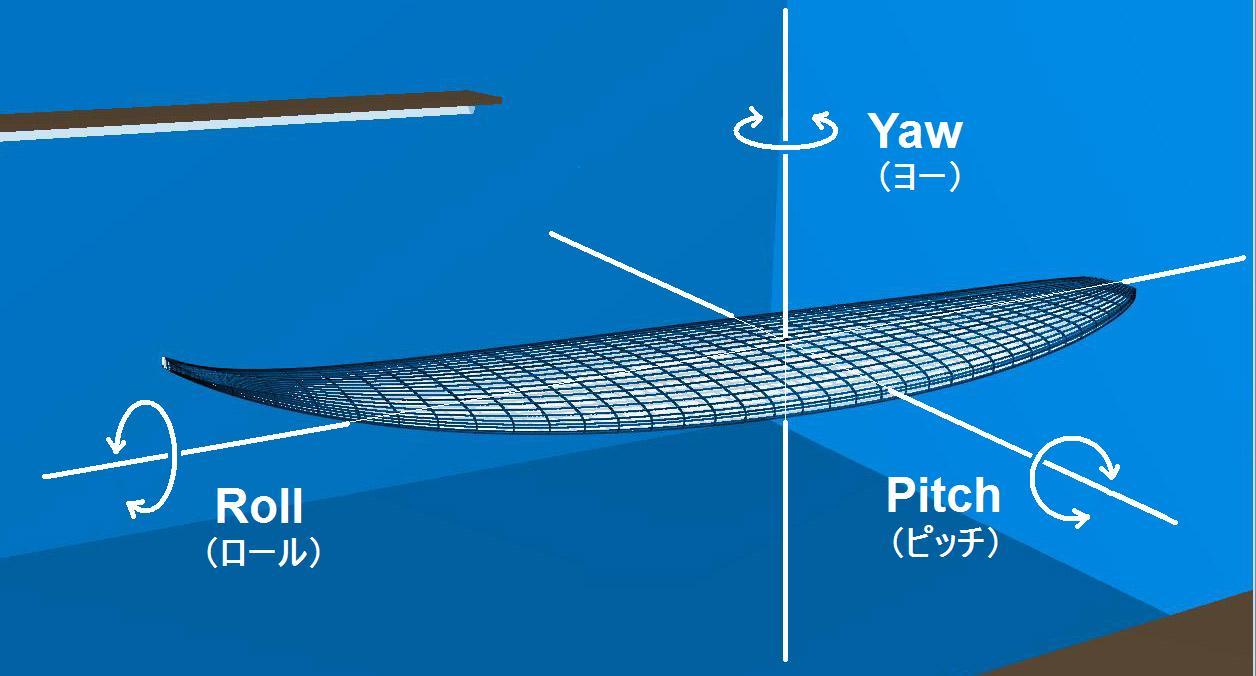

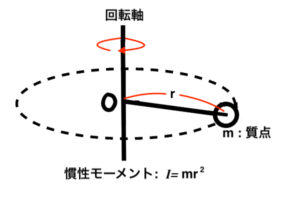

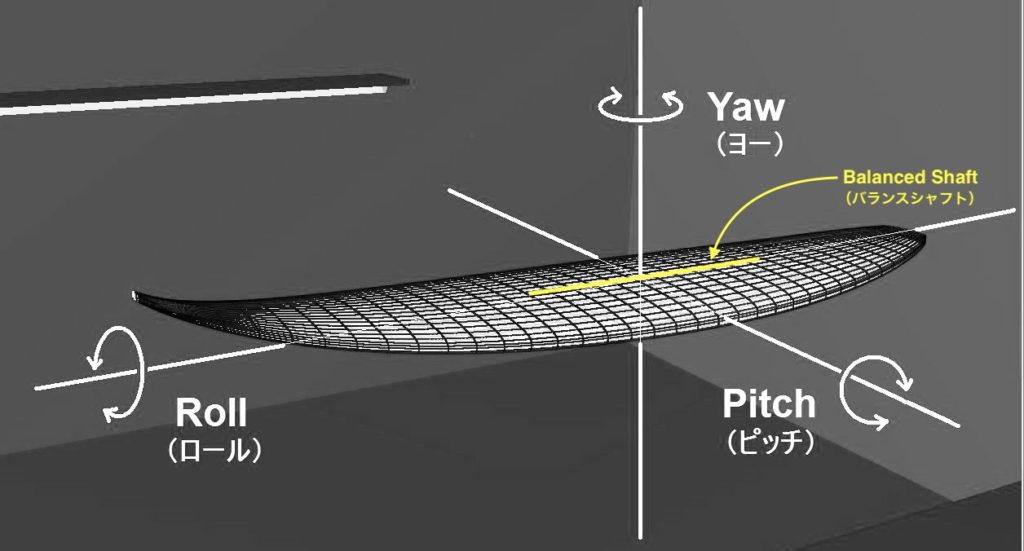

しかし、操作性を保ちながら回転性を良くするためには、ボードの長さを抑える必要があります。

結果として、短くて幅の広いサーフボードが理想となるのではないでしょうか?

ボードの幅を広げることには多くの利点があります。

テイクオフが早くなるだけでなく、安定性が増し、小波での加速性能が向上し、速度が低下してもライディングを続けやすくなるなどです。

しかし、幅広のボードにはデメリットもあります。

速度が上がるにつれてレールの切り返しが重くなり、縦の動きが難しくなるため、ライディングが2次元的でフラットなものになりがちです。

これを解消するために、幅広のボードではコンケーブの代わりに主にVボトムが採用されます。

Vボトムは、ボトムを流れる水を左右に逃す性質があるため、ロール方向のモーメントを軽減し、ボードを傾けやすくする効果があります。

このため、ロングボードやミッドレングス、レトロフィッシュなど、大きめのボードにVボトムが多く使われているのです。

しかし、Vボトムは揚力を生みにくく、ボードが走り出しても水に浸かっている体積があまり減らないため、速度が上がりにくく、加速や反応が鈍く感じられることがあります。

特に、最近のサーファーはコンケーブの持つ軽快な走りに慣れているため、Vボトムのボードを「遅くてまったりしている」と感じることが多いようです。

トライプレーンの利点

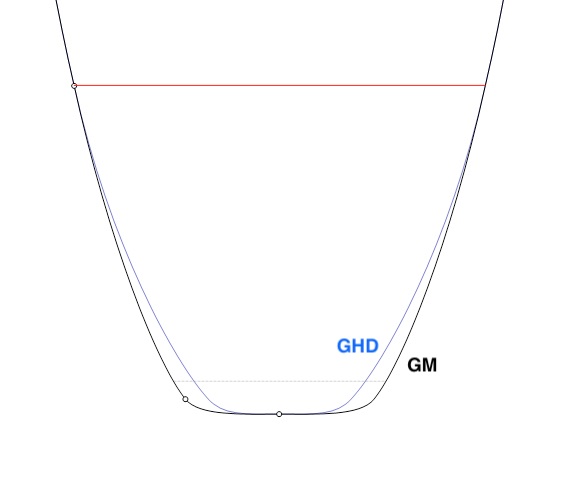

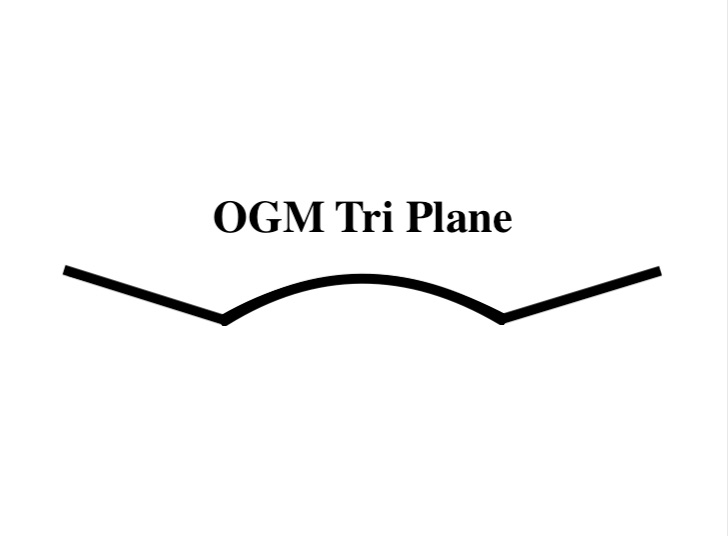

トライプレーンは、中央にコンケーブを施し、その両側にフラットなパネルを配置した3つの面(トライプレーン)で構成されています。

このボトム形状の理論は、Vボトムの頂点付近をコンケーブで置き換えることでスピード性を確保し、左右のフラットパネルでレールの切り返しを軽くするというものです。

実は、このトライプレーンのアイデアは新しいものではありません。

30年ほど前に、操作性の優れたコンケーブデザインとしてトリプルやクアトロなどのマルチコンケーブが流行しましたが、時代の流れと共に終息しました。

このときのコンケーブ配置が、現在のトライプレーンの原型となっています。

その後、サーフボードの主流はフルコンケーブデザインへと移行し、より小さく効率的なボードが求められるようになりました。

しかし、あれから30年が経ち、当時のサーファーたちも年を重ね、体重が増え、大きめのボードが必要になってきています。

このような状況では、トライプレーンはボードを大きくしても動きが重くならず、スピードも遅くならないため、非常に有効なコンセプトです。

トライプレーンは、軽快で加速性が高く、レールの切り返しが軽いので、サーフボードの大きさを感じさせません。

さらに、シェイプ時の自由度が高く、さまざまな乗り味を作り出すことが可能です。

OGMでは、このデザインが幅広の小波用ボードやミッドレングス、SUPなど、十分な浮力を必要とするボードに対して非常に有効だと考えています。