9.75 JJ PowerDrive

MATERIAL: Performance Glass

COLOR: SMOKE

CATEGORY: LONG Boards FIN

PRICE: ¥19,800+TAX

9.75 JJ PowerDrive

MATERIAL: Performance Glass

COLOR: SMOKE

CATEGORY: LONG Boards FIN

PRICE: ¥19,800+TAX

9.75 JJ Pivot

MATERIAL: Performance Glass

COLOR: SMOKE

CATEGORY: LONG Boards FIN

PRICE: ¥19,800+TAX

トライフィンとツイン+スタビライザーの中間に位置する、新たなカテゴリーのフィンシステムとしてデザインしました。

サイドフィンはLサイズよりやや大きく、センターフィンはSサイズ相当の組み合わせにすることで、トライフィンよりもスピード性能に優れ、さらに軽快なコントロール性を実現しています。

FCS IIに対応しています。

OGM LightSpeed

SIDE FINS : Base:115mm / Depth:122mm

CENTER FIN: Base:102mm / Depth:106mm

MATERIAL: Performance Glass

FIN FOILS: 80/20 FOIL

COLOR: SMOKE

CATEGORY: Neo-Thruster

PRICE: ¥17,800+TAX

ショートでもロングでもない、ミッドレングスの絶妙なバランスは、スタイルとパフォーマンスを完璧に両立させ、あなたのサーフィンライフを次のレベルへ導きます。

そのデザインは、初心者から上級者まで幅広いレベルのサーファーに対応し、どんな波にも順応する汎用性を持ち、日本のように波が小さめな環境でも存分に楽しむことができます。

緩やかで自然なロッカーライン、薄めに仕上げられたレールフォイル、そしてスムーズなアウトライン。

この全てが組み合わさることで、小波から頭サイズの波まであらゆるコンディションで最高のパフォーマンスを発揮します。

ミッドレングスの魅力はその多様性にあります。

サイズやタイプによって、乗り味や性能が大きく変化するため、オーダーメイドの自由度が非常に高いのも特徴です。

さらに、あなたの技術レベルや体重だけでなく、ロングボードからミッドレングスに乗り換えるのか、それともショートボードから移行するのかによっても、最適な一本は異なります。

理想のミッドレングスに出会うことで、サーフィンの世界が一変する瞬間を体験できるでしょう。

これまでにない楽しさと可能性を、ぜひ手にしてください。

サーフィンは非常に難しいスポーツです。

多くのサーファーが「もっと上手くなりたい」と願いながらも、なかなか思うように上達できません。

たとえば、落ち着いたテイクオフからスムーズなボトムターン、軽いオフザリップ、波のフェイスを抜け、そして、安定したカットバック。

こんな感じで1本の波を乗り切ることができれば、周囲のサーファーからは、

「あいつは、上手い!」

とか、

「自分もあんなサーフィンがしたい!」

と思われることでしょう。

誰もが、カッコ良く、上手なサーファーになりたいと考えています。

それでは、上達するためには一体何が必要なのでしょうか?

海の中で感じるのは、多くのサーファーが自分に合わないボードに乗っているということです。

まず重要なのはテイクオフです。

自分が乗りたいと思った波に、他のサーファーより早くテイクオフできないような小さなボードでは話になりません。

波に乗れなければ、いつまで経っても上達できません。

一方で、大きすぎるボードにも問題があります。

サーフィンは船に乗るわけではないので、テイクオフが楽だからといって、ただ大きいだけのボードが良いわけではありません。

テイクオフの直後にはボトムターンが控えています。

大きすぎてコントロールが難しいボードでは、ここでアウトです。

サーフィンの上手さを決めるのはマニューバーの技術です。

マニューバーとは、ノーズの方向を変えるターンのことです。

ただし注意してほしいのは、ノーズを左右に振る動作と、ノーズの方向を正確に変えるターンは全くの別物だということです。

ターンは、ノーズを左右に振ることではありません。

最近では、短くて極端に幅の広いボードが人気ですが、幅広のボードは確かにテイクオフが速く、短いボードはノーズを左右に振るのも簡単です。

しかし、それは本来の意味での「ターン」ではありません。

実際に自分のライディングをビデオで確認すれば、

「こんなはずではなかった」

と気づくはずです。

サーフィンのマニューバーには、ボトムターン、トップターン、オフザリップ、ローラーコースター、フローター、アップスンダウン、カットバックなど多くの技があります。

これらすべてのマニューバーは、右のターンと左のターンの組み合わせで成り立っています。

この2つのターンをスピード、パワー、そして正確なコントロールをもって行えるサーファーこそが、本当に上手いサーファーなのです。

ターンとは、ボードを傾けながら走る動作のことです。

ボードを傾けると、その形状であるロッカーに沿って自然に曲がり始めます。

これは、バイクや自転車がコーナーを曲がる際の原理と同じです。

サーフボードは、動力を持っていません。

車やバイクならアクセルを開ければスピードが出ますが、サーフィンではそうはいきません。

ボードを走らせるには、サーファー自身が波の力を効率よく取り込み、それをスピードに変換しなければならないのです。

そして、サーフボードをコントロールする手段は、身体の重心移動だけに限られています。

このように、ターンの技術はサーファーのスキル、使用するサーフボード、波の状況という3つの要素の微妙なバランスによって成り立っています。

特にサーフボードにおいては、コントロール性が最も重要な要素です。

上達するためには、自分にぴったり合ったサーフボードを選ぶことが欠かせません。

サーフボードは非常に繊細な道具であり、ほんのわずかな違いが乗り心地に大きく影響します。

たとえば、テールの幅やロッカーの微妙な差が、そのパフォーマンスを左右します。

こうした小さな調整が、サーフィン上達のために必要なボードを生み出すのです。

プロやアマチュアのトップサーファーたちは、自分に最適なボードを手に入れるために真剣に取り組んでいます。

逆に、自分に合わないサーフボードを使い続けていては、いつまで経っても上達は望めません。

サーフボードで悩んでいる方、ぜひ一度OGMシェイプショップへ来てみませんか?

あなたにぴったりのサーフボードは、あなたのサーフィンを劇的に変えます。

OGMシェイプショップでは、より高いレベルであなたに最適なサーフボードを提供します。

「自分に合ったサーフボード」

とは、あなたの思い通りに乗れるボードのことです。

あなたに合わせて作られたボードは、操作性が良く、自分の手足のように自由で快適です。

OGMは、多くのプロサーファー向けのサーフボードを手がけていますが、その同じクオリティと手順で、あなたのオーダーに対応します。

まず、あなたのライディングスタイルやレベル、使用する波のサイズやコンディション、さらには目指すサーフィンについてお話を伺い、最適なサーフボードを決定します。

現在お使いのサーフボードをお持ちいただくことをおすすめします。

次のボードを最高のものにするためには、今乗っているボードの情報がとても重要です。

そのボードをどのように感じているのか、

たとえば、

「もう少しスピードが欲しい」

「もっと軽快な動きがしたい」

「テイクオフがさらに速いボードが欲しい」

などの評価を教えてください。

ビデオや写真があれば、さらに具体的なアドバイスが可能です。

目の前に基準となるボードがあれば、シェイパーは次に作るボードのイメージを具体的に掴むことができます。

このやり取りは、理想のサーフボードを作り上げるために欠かせない時間です。

ぜひ OGMシェイプショップ で、あなたのサーフィンライフを一変させるサーフボードを手に入れてください。

新しいボードが、あなたのサーフィンの可能性を大きく広げます!

OGMエントリーボード を無料貸出中!

OGMシェイプショップでは、オーダーいただいたボードが完成するまでの1~2カ月間、ターン技術を確実に習得していただくために、OGMエントリーボード を無料で貸し出しています。

このボードは、初心者がレールを使ったターンの基礎をマスターするため、また中級者が本物のターン技術を再確認・向上させるために設計された特別なものです。

OGMエントリーボード は少し大きめに作られており、操作が簡単です。

テイクオフの早さ はボトムターンの余裕を生み、ボトムターンがしっかりできることでトップターンもスムーズになります。

この組み合わせが、アップ&ダウンの基本動作を支えます。

また、少し長めのボードはピッチが安定するので、特にカットバック後半部分でのスピードを維持しやすくなります。

これにより、全体を通してつながりのあるライディングが可能となります。

ぜひ、この期間に、テイクオフやターンの基本技術を再構築してみてください。

あなたのサーフィンは上達していますか?

今のボードを使い続けていて、本当に大丈夫でしょうか?

もしかしたら、もっと自分にぴったりのボードがあるかもしれません。

あなたに合わせて作られたボードは自分の手足のように自由で快適です。

あなたは、まだまだ上手くなれます!

OGMでは、サーフボード、サーフクリニックなどに関する無料相談を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

OGMは乗りやすいボードにこだわります。

あなたは自分に合ったサーフボードに乗れていますか?

自分に合ったボードとは、あなたがうまく乗れるサーフボードのことです。

あなたに合わせて作られたボードは、操作性が良く、自分の手足のように自由で快適です。

あなたが求めるサーフィンスタイルは?

サーフィンの頻度はどれくらいですか?

理想の波の大きさや、サーフボードのタイプ、スキルレベルは?

あなただけのサーフボードを作るために、これらの情報が必要です。

OGMシェイプショップでは直接シェイパーと会話しながらオーダーを受ける方法を取っています。

どんなサーフボードが自分に合うのかわからない方

欲しいボードのイメージがうまく説明できずにお困りの方

サーフィン上達のため、どのボードを選ぶべきか悩んでいる方

一緒に考えてみませんか?

必ずあなたにぴったりのボードが見つかります。

そして、あなたのサーフィンは必ず向上します。

OGM シェイプショップでは、希望によりシェイプの立会いが可能です。

シェイプルーム外からの見学もできます。

サーフボードは扱いやすいものであるべきです。

あなたのために特別に作られたものであるべきです。

そして、楽しいものであるべきです。

今、あなたは自分にぴったりのサーフボードに乗れていますか?

もっとサーフィンを上達させたいと思いませんか?

OGMでは、サーフボード、サーフクリニックなどに関する無料相談を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

OGM ShapeShop (OGMシェイプショップ)

〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越874-101

TEL:090-2216-4376

FAX:0467-33-1822

info@ogmsurf.com

試合で勝ち進むことがすべてだとは思いませんが、やはり負けると少し悔しい気持ちになりますよね?

試合で勝ち進むことがすべてだとは思いませんが、やはり負けると少し悔しい気持ちになりますよね?

「あのライディングがあと0.5ポイント高ければ勝てていたのに」

と思うことはよくあります。

しかし、ライディング技術をすぐに上げるのは難しいため、今回は現状の技術を活かし、ジャッジ目線からスコアをアップする方法をご紹介します。

ジャッジが求めるサーフィンを理解する

ジャッジがどのようなサーフィンに対して評価をしているのかを知ることで、どのようにすれば高得点を得られるのかが見えてきます。

以下のポイントを押さえて、スコアアップを目指してください。 波選び

波選び

大きな波が必ずしもベストとは限りません。

特に日本の多くの試合会場では、大きな波が厚くトロくなりがちです。

たとえサイズが小さめでも、肩が張っていて技を入れやすい波を選ぶことでスコアが上がる場合があります。

マニューバーの順番

ジャッジはリスクの高いライディングにより高いポイントを与えますが、技のタイミングも得点に影響します。

難易度の高いマニューバーをライディングの最初に入れる方が、最後に入れるよりも評価が高くなりやすいです。

このため、ジャッジはファーストマニューバーを特に重視しています。

マニューバーの多様性

一本のライディングで同じマニューバーを繰り返すのではなく、様々な種類のマニューバーを組み合わせることが重要です。

単調にならず、多彩な動きを取り入れることで、ジャッジに良い印象を与えられます。

マニューバーの回数

マニューバーの組み合わせやつなぎ方、その連続性も評価対象ですが、回数が多ければ良いというわけではありません。

小さなターンを何度も繰り返すよりも、大きく力強いターンを意識しましょう。

ジャッジは量よりも質、技のレベルを重視します。

演技する場所

波のカールから離れた緩やかな場所でのライディングよりも、カール近くの掘れた部分でのマニューバーの方が高いスコアを得られやすいです。

これらのポイントを意識することで、現状の技術を最大限に活かし、スコアを伸ばすことができます。

OGMでは、サーフボード、サーフクリニックなどに関する無料相談を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

20年以上も前のこと。

一緒にサーフィンを始めた幼なじみであり、一番の親友が、

「波に乗れるボードは作れても、人生を乗り切れるボードは作れないだろう」

と言ったことがある。

もちろん、冗談で言ったのだろうが、振り返ると、この言葉が私のシェイプに対する考え方を大きく変えたのかもしれない。

それまでもシェイプに全力を注いでいたが、乗り手の人生まで考えてシェイプをするという発想はなかった。

サーフボードは波に乗るための道具であり、いかに性能を追求するかに意識を向けていた。

しかし、「人生を乗り切るボード」と言われたとき、まず浮かんだのは、サーフィン人生をより豊かにするためのボードだった。

扱いやすく、快適で、上達を感じられるボード、そして何よりサーフィンがさらに楽しくなるボード。

天気の良い日、サーフボードに座り、海の上に浮いているだけで幸せを感じられ、簡単に波に乗れて自由自在なマニューバーが描ける、そんなボードこそが「人生を乗り切るボード」だと思った。

「どうすれば乗り手が喜ぶボードをシェイプできるか?」

「どんなボードなら、乗り手の人生を豊かにできるだろうか?」

そんな問いを抱き、その人のサーフスタイルに合った唯一のボードを作ることが、私にとってのシェイプの新たな目標となった。

性能や完成度も重要だが、何よりも乗り手にぴったり合っていることが大切だと思うようになった。

単に性能を追求するのではなく、乗り手が「これが最高だ」と思えるボードを作りたい。

その願いが、私のシェイプへの情熱となった。

いつからかシェイプは仕事ではなくなり、1日に何本シェイプしても苦ではなく、シェイプしているときは純粋に楽しく、幸せな気持ちに満たされるようになった。

サーフボードのオーダーを受ける際には、乗り手が本当に望むものを理解するのが難しい。

「今日は波、どうだった?」

「いい波、乗れた?」

OGMシェイプショップでは、そんな何気ない会話から始まり、どんな波で、どんなサーフィンをしたいのかを話すうちに理想のボードが見えてくる。

「人生を乗り切るボード」

自分の想いが詰まった、世界に一本しかない、自分だけの最高のボード。

もしかすると「マジックボード」とは、そんなボードのことなのかもしれない。

OGMでは、サーフボード、サーフクリニックなどに関する無料相談を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

サーフィンは難しいスポーツです。

サーファーは、誰もが上手くなりたいと思っていますが、なかなか上達できません。

そもそも上手くなるためには、まず、波に波に乗らなくては始まりませんが、この一番最初に来るテイクオフがそもそも簡単ではありません。

一生懸命パドルしてるのだけど、なかなかボードが滑り出さず、やっとテイクオフできたと思ったら、その瞬間に、波が底掘れしてパーリングなんてこと、よくありますよね。

また、待っていた波が自分の前にやってきても、突然他のサーファーが横から現れて簡単に波を奪ってしまうこともあります。

それに加えて、体力の衰えや気力の低下、体重の増加など、挙げればきりがありません。

本当にサーフィンは難しいスポーツですね。

サーフボードで解決できるかもしれません。

私は、これらの困難な問題のほとんどが、自分に適した適切なサーフボードを手に入れることで解決できると考えています。

ボードが小さすぎると、パドリングの速度が遅くなり、波をキャッチすることができません。

逆に、ボードが大きすぎると、操作性が悪く、水中で機敏に動くことができず、波に対する正確なアプローチができません。

確実に乗ることができる自分に合ったボードを持つことで、あなたのサーフィンは確実に進歩するでしょう。

サーフボードにはさまざまな種類があり、それぞれの特徴や選ぶ基準は無数に存在します。

氾濫する情報の中で、サーファーが本当に自分に合ったボードを手に入れるのはなかなか難しいことです。

見た目がほとんど同じように見えるサーフボード も、わずかな違いでその特性が大きく変わります。

一方のボードは簡単に乗れるのに、他方のボードはテイクオフすらできないということが本当に起こるのです。

自分にぴったり合ったサーフボードを手に入れる。

自分にぴったり合ったサーフィンボードを手に入れるために、OGMは2010年に シェイプ ショップ をオープンしました。OGMでは、多くのプロ選手用のサーフボードをシェイプしていますが、同じ手順でオーダーを受け付けます。

あなたのライディングスタイル、レベル、使用する波のサイズやコンディション、目指しているサーフィンのスタイルなど、さまざまな情報と要求を話し合い、最適なサーフボードを決定します。

プロ選手たちは目的のサーフボードを手に入れるために、妥協することなく努力します。

自分に合わないボードを無理に乗り続けることは、将来においてもったいないと思いませんか?

海で他のサーファーよりも速く、簡単にテイクオフし、スムーズなライディングができることは楽しいと思いませんか?

自分にぴったりのボードと出会うことで、あなたのサーフィン人生は大きく変わるでしょう。

自分に最適なボードを知るために、今すぐ行動しましょう。

自分に合ったサーフボードを手に入れることを早く実現させてください。

サーフィンは、一生のスポーツです。

私は、サーフィンが単なるスポーツだけにとどまらず、むしろ生き方そのものや人生そのものだと考えています。

天気の良い日に、お気に入りのボードで、波待ちをしているだけでも幸せな気分にさせてくれます。

OGM シェイプ ショップ で、自分のサーフスタイルやライフスタイルに最適なサーフボードを手に入れてください。

サーフボードは扱いやすいものであるべきです。

あなたのために特別につくられたものであるべきです。

そして、楽しいものであるべきです。

私は喜んであなたのお手伝いをします。

OGMでは、サーフボード、サーフクリニックなどに関する無料相談を行っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら

テイクオフを早くするためにはどうすれば良いのか?

最近、パドル力が落ちてきたせいか、いつもこんなことを考えています。

ボードを大きくすれば解決するのは簡単ですが、それでは操作性が重くなってしまい、嫌だと感じるサーファーも多いのではないでしょうか。

テイクオフが早く、立ち上がった後も軽快で自由で、さらに速いサーフボード。

そんな夢のようなサーフボードを作りたいと常に思っています。

毎日のトレーニングで少しは改善できるかもしれませんが、私はシェイパーですので、サーフボードの改良のみで解決したいと考えています。😁

まず、パドルの速度を上げるためには、ボードに十分なボリューム(浮力)が必要です。

しかし、操作性を保ちながら回転性を良くするためには、ボードの長さを抑える必要があります。

結果として、短くて幅の広いサーフボードが理想となるのではないでしょうか?

ボードの幅を広げることには多くの利点があります。

テイクオフが早くなるだけでなく、安定性が増し、小波での加速性能が向上し、速度が低下してもライディングを続けやすくなるなどです。

しかし、幅広のボードにはデメリットもあります。

速度が上がるにつれてレールの切り返しが重くなり、縦の動きが難しくなるため、ライディングが2次元的でフラットなものになりがちです。

これを解消するために、幅広のボードではコンケーブの代わりに主にVボトムが採用されます。

Vボトムは、ボトムを流れる水を左右に逃す性質があるため、ロール方向のモーメントを軽減し、ボードを傾けやすくする効果があります。

このため、ロングボードやミッドレングス、レトロフィッシュなど、大きめのボードにVボトムが多く使われているのです。

しかし、Vボトムは揚力を生みにくく、ボードが走り出しても水に浸かっている体積があまり減らないため、速度が上がりにくく、加速や反応が鈍く感じられることがあります。

特に、最近のサーファーはコンケーブの持つ軽快な走りに慣れているため、Vボトムのボードを「遅くてまったりしている」と感じることが多いようです。

トライプレーンの利点

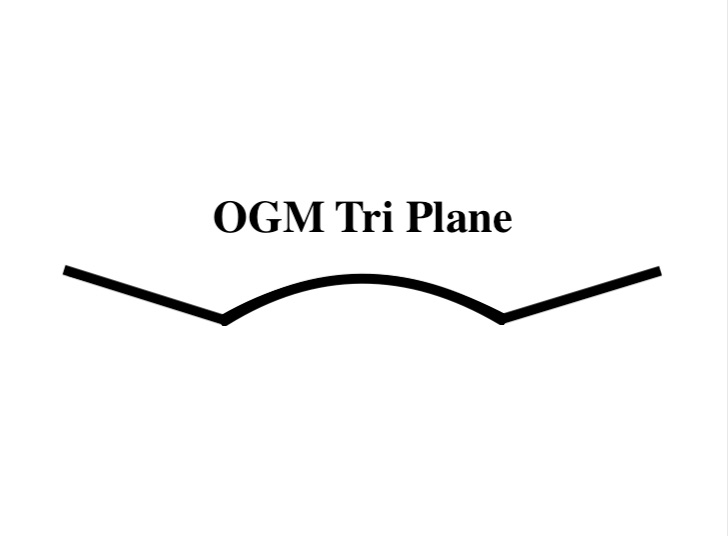

トライプレーンは、中央にコンケーブを施し、その両側にフラットなパネルを配置した3つの面(トライプレーン)で構成されています。

このボトム形状の理論は、Vボトムの頂点付近をコンケーブで置き換えることでスピード性を確保し、左右のフラットパネルでレールの切り返しを軽くするというものです。

実は、このトライプレーンのアイデアは新しいものではありません。

30年ほど前に、操作性の優れたコンケーブデザインとしてトリプルやクアトロなどのマルチコンケーブが流行しましたが、時代の流れと共に終息しました。

このときのコンケーブ配置が、現在のトライプレーンの原型となっています。

その後、サーフボードの主流はフルコンケーブデザインへと移行し、より小さく効率的なボードが求められるようになりました。

しかし、あれから30年が経ち、当時のサーファーたちも年を重ね、体重が増え、大きめのボードが必要になってきています。

このような状況では、トライプレーンはボードを大きくしても動きが重くならず、スピードも遅くならないため、非常に有効なコンセプトです。

トライプレーンは、軽快で加速性が高く、レールの切り返しが軽いので、サーフボードの大きさを感じさせません。

さらに、シェイプ時の自由度が高く、さまざまな乗り味を作り出すことが可能です。

OGMでは、このデザインが幅広の小波用ボードやミッドレングス、SUPなど、十分な浮力を必要とするボードに対して非常に有効だと考えています。